‘라떼 그 잡채!’ 박물관장님이 내려준 20세기 K-다방 이야기

커피의 매혹, '가배'에서 '아아'까지 「1」

커피의 매혹, '가배'에서 '아아'까지 「3」

식민지 조선이라는 환경에서 최승희를 내세운 스타 마케팅은 모던 보이 모던 걸이 최고급 핫 플레이스를 즐기는 새로운 커피 풍속을 낳았다.

(3) 호텔카페에서 가배를 마시면 기분이 조크든여

식민지 조선이라는 환경에서 최승희를 내세운 스타 마케팅은 모던 보이 모던 걸이 최고급 핫 플레이스를 즐기는 새로운 커피 풍속을 낳았다. 이전까지는 엄두를 내지 못했던 커피가 일상에 깊게 스며들고 분위기 있는 다방이나 카페 같은 곳이 자연스러운 커피 소비 공간이 되기 시작했다. 한국 커피 문화 이야기 마지막 3화는 한국 커피 보급의 기원과 호텔카페 이야기.

한국 최초의 커피를 찾아서

우리나라 커피는 140년이 넘는 역사를 자랑한다. 사람들은 흔히 1896년 아관파천 당시 러시아 공사관으로 피신한 고종이 시름을 달래며 커피를 마신 게 처음이라고 알고 있다. 우리나라에 커피가 도입된 경로가 명확하지는 않지만, 커피는 개항 이후 선교나 상업 등 여러 가지 목적으로 조선을 방문했던 외국인들이 들여왔을 것이 분명하다. 개항기 조선에 오간 선교사, 외교관, 사업가는 물론 여행객들이 묘사한 기록 여러 곳에 이미 커피가 등장한다.

1884년부터 3년간 의료 선교사로 일했던 알렌(Horace Newton Allen, 1858∼1932)의 기록에도 “어의(御醫)로 궁중에 드나들 때 홍차와 커피를 시종들로부터 대접받았다.”라는 내용이 나온다. 커피는 조선에서 궁중뿐만 아니라 궁 밖에서도 낯선 음료가 아니었음은 분명하다.

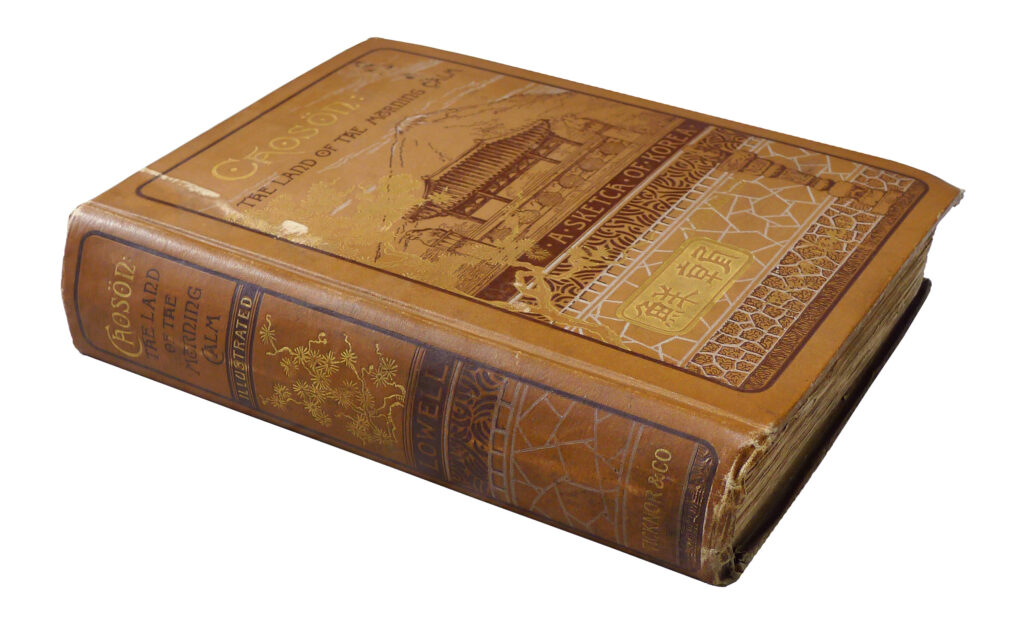

1884년 겨울 한강 변 언덕에 있는 누각(樓閣)에서 조선의 유행품(the latest nouveaute)인 커피를 마셨다는 기록도 존재한다. 1883년 조미수호통상사절단을 수행해 안내하는 임무를 맡은 퍼시벌 로웰(Percival Lawrence Lowell, 1855∼1916)이 남긴 책의 1884년 1월 기록이다. 어느 추운 날 한강 변 ‘슬리핑 웨이브’에서 조선의 유행품 커피를 처음 마셨다는 내용이 실렸다.

고종이 러시아 공사관과 왕실에서 즐겼다는 커피는 주로 조선 고위 관료들과 외국인들이 마셨다. 백성들이 마시는 음료는 아니었다. 하루하루 각박하고 고단한 삶을 살아가는 서민들에게 커피는 특권층의 사치품으로 비칠 뿐이었다.

외국인들이나 왕실에서 소비되는 특권층의 기호품이었던 커피는 시간이 지나면서 서울과 인천의 외국인 호텔을 중심으로 판매되면서 ‘가배(珈琲)’ 또는 ‘양탕(洋湯)국’이라는 이름으로 유행하기 시작했다.

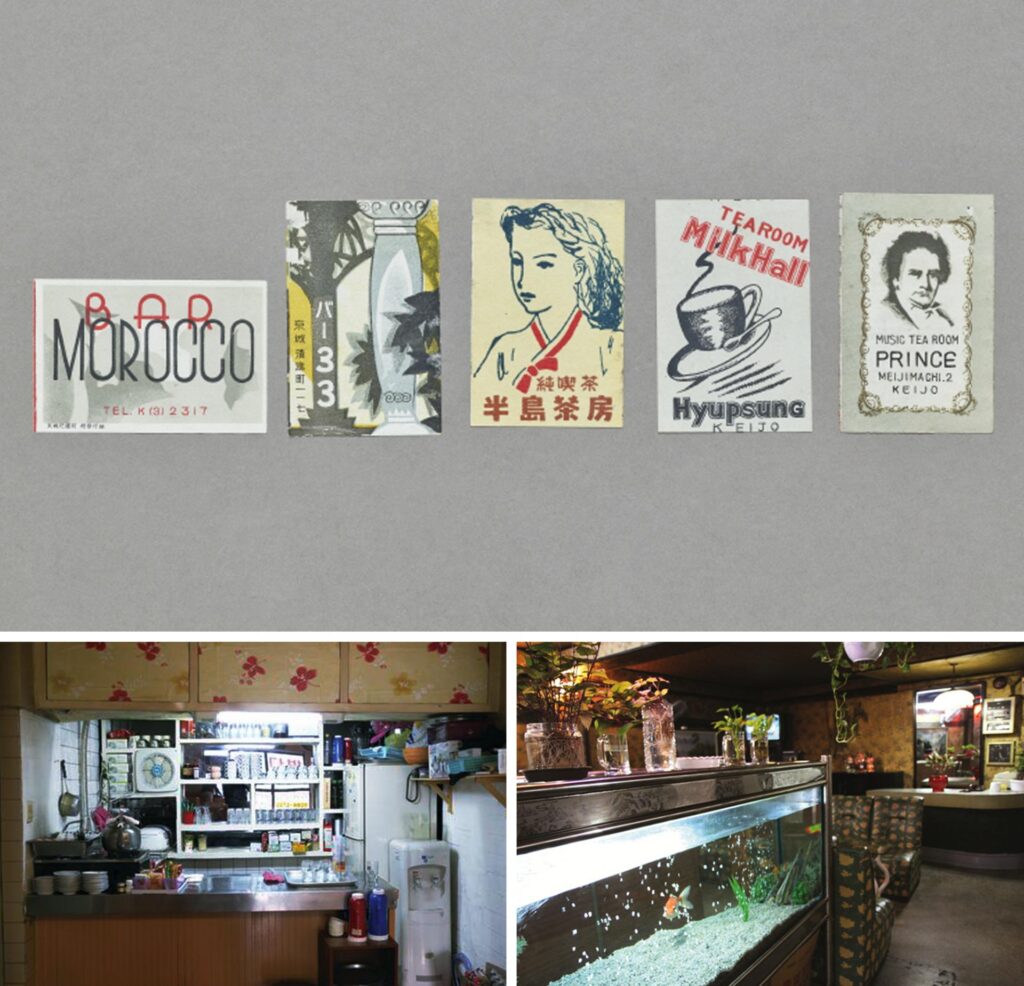

우리나라의 커피가 대중에 알려진 시기는 1910년 강제한일합병조약을 전후로 커피를 파는 호텔과 근대식 다실(茶室), 카페가 곳곳에 생겨나면서부터다. 1913년 남대문 역 ‘깃사텐(喫茶店)’을 시작으로 1920년부터는 경성 중구 본정(本盯, 명동과 충무로1가)을 중심으로 일본인이 운영하는 다방이 문을 열었다.

‘끽다(喫茶)’라는 말처럼 차를 즐기는 일본식 다실이었다. 일본인에 뒤질세라 1927년에는 서울 종로에 영화감독 이경손이 처음 문을 연 다방 ‘카카듀’를 시작으로 다방이 늘어나기 시작했다.

1930년대에는 종로, 명동, 충무로 등지에 이국적인 분위기의 외래어로 이름을 붙인 많은 다방이 생겨났다. 다방 운영은 주로 문인이나 예술가 들이 했다. 〈날개〉의 작가 이상(李箱)은 다방 ‘제비’를 열어 문인들의 사랑방이자 서울의 명물이 됐다.

이들은 프랑스의 살롱 문화를 국내 다방에 접목해 시화전이나 미술전, 낭독회, 출판 기념회 등을 개최하거나 문인들과 화가 등 예술인과 지식인 들이 책을 읽고 함께 토론하는 자연스러운 공간이 되었다. 지식인들에게 다방은 국내외 정세를 논의하고 서양 문물을 접할 수 있는 더없이 좋은 장소였다.

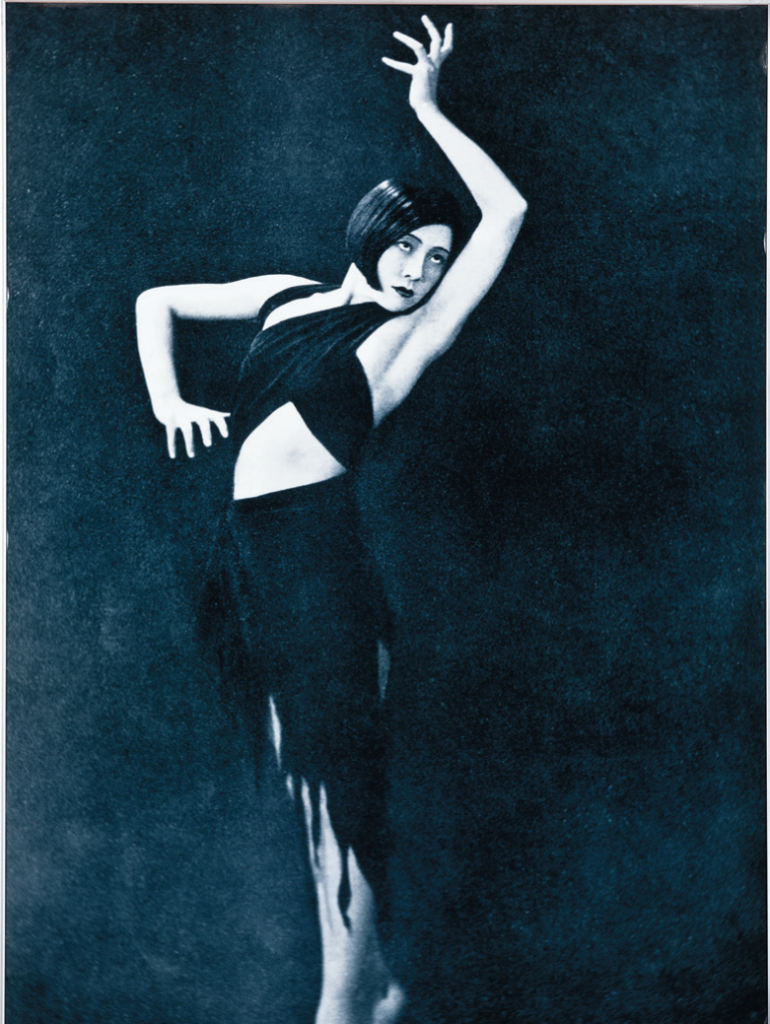

1914년 조선철도국이 건립한 최고급 호텔인 조선호텔에는 실내에서 커피를 마실 수 있는 찻집인 ‘썬룸(Sunroom)’이 있었다. 썬룸은 실내에서 커피를 마시며 대한제국 고종 황제가 하늘에 제사를 지낸 환구단의 부속 건물인 황궁우(皇穹宇)가 있는 정원을 바라볼 수 있는 고급스러운 분위기였다. 조선총독부 철도국은 조선에서 대중적 인지도가 가장 높은 스타인 무용가 최승희(崔承喜, 1911~1969)를 내세워 마케팅을 시작했다. 단순히 호텔 이미지를 높이려는 전략이라기보다는 부유한 젊은 층까지 끌어들이려는 전략이었다.

최승희 스타 마케팅과 새로운 커피 풍속

1938년 조선총독부 철도국에서 발행한 사진 홍보물인 《조선의 인상》에는 조선호텔의 모습과 썬룸 사진이 실려 있다. 유리로 천정과 외벽을 마감하고 열대 식물이 드리운 고급스러운 분위기의 썬룸에서 당대의 대표적인 신여성이라는 20대 후반인 모던 걸 최승희가 여유롭게 커피를 즐기는 모습이었다. 반응은 빠르게 나타났다.

아름답고 세련된 모습의 최승희가 커피를 마시는 모습은 당시 청춘 남녀에게 최신 유행의 상징인 커피를 마셔야 시대에 뒤떨어지지 않는다는 인식을 심어주는 데 한몫했다. 이곳의 인기 메뉴가 아이스크림과 커피라는 사실이 알려지면서 부유한 젊은 층의 발길이 이어졌다. 최승희를 모델로 내세운 조선호텔의 썬룸은 호텔 라운지 바와 함께 모던 보이와 모던 걸의 핫 플레이스가 됐다.

춤은 기생이나 추는 것이란 세간의 고정 관념을 깨뜨리며 예술의 경지로 끌어올렸듯이 최승희는 커피를 소위 모던 걸 모던 보이의 최고 기호품이 되게 했다. 단발머리에 서구식 옷과 신발로 꾸미고 화장을 한 최승희의 모습을 보고 많은 남성과 여성 들이 모던 보이와 모던 걸이 되어 낭만을 한껏 누렸다.

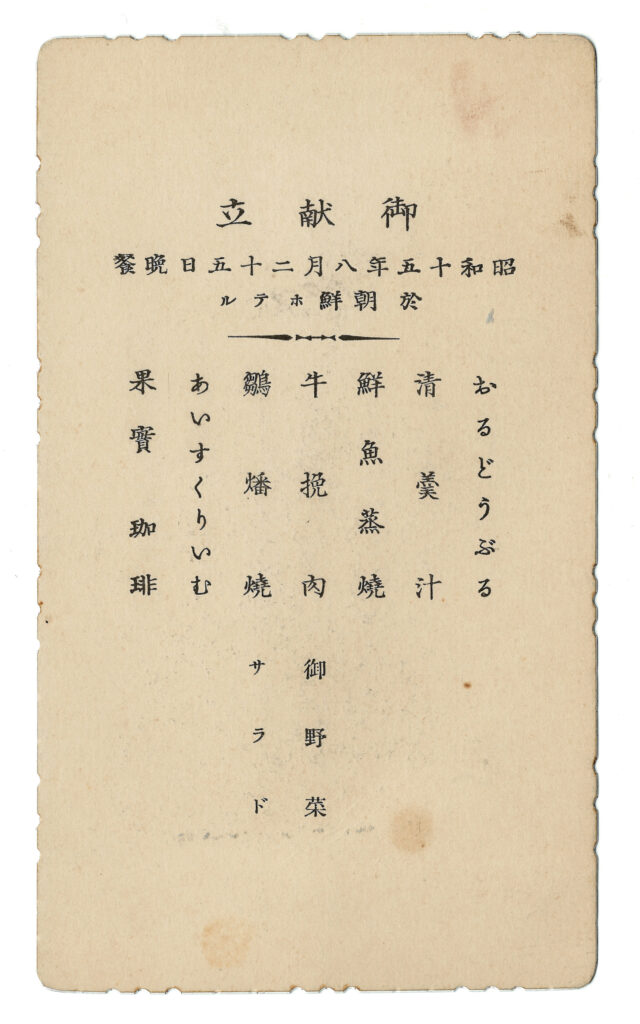

서양식 옷을 입고 폼을 있는 대로 잡는 이들은 벽과 지붕을 유리로 이어 햇볕이 잘 드는 썬룸에서 커피를 즐기며 새로운 문물을 받아들이고 소비하기 시작했다. 덩달아 애피타이저로 시작해 커피로 끝나는 조선호텔 서양 요리도 인기를 끌었다.

조선호텔에서 열린 만찬 메뉴에는 ‘오르데뷰르’라는 에피타이저에 이어 ‘청갱즙(淸羹汁)’, 선어증소(鮮魚蒸燒), 다진 쇠고기인 ‘우만육(牛挽肉)’, 어린 새고기인 ‘추번소(鶵燔燒)’가 나오고, 디저트로 과실(果實), 아이스크림이 식탁에 올려진 후, 마지막에 ‘가배(珈琲)’로 마무리됐다.

아무나 커피를 마실 수 없을 시절 모던 걸과 모던 보이는 조선호텔에서 서양 요리를 즐기고 커피를 마셔야 시대에 뒤떨어지지 않는다고 여겼을 것이다. 어쩌면 요즘으로 치면 인플루언서가 어떤 제품을 먹으면 그것을 따라 하는 현상이나, 남이 하면 나도 놓치고 싶어 하지 않는 소위 신인류의 포모(Fomo) 현상이 그때부터 통했던 셈이다.

요약하면 식민지 조선이라는 환경에서 최승희를 내세운 스타 마케팅은 모던 보이 모던 걸이 최고급 핫 플레이스를 즐기는 새로운 커피 풍속을 낳았다. 이전까지는 엄두를 내지 못했던 커피가 일상에 깊게 스며들고 분위기 있는 다방이나 카페 같은 곳이 자연스러운 커피 소비 공간이 되기 시작했다. 그리고 한국인의 삶에 깊숙히 스며들기에 이른다.

아침이면 나는 늘 커피와 함께 하루를 시작한다

서재에서 모카(moka, 이탈리아 에스프레소용 주전자)에 커피를 채우고 압력과 함께 끓어오르기 시작할 때, 그 소리에 묻어나오는 진한 커피 향이 나는 참 좋다.

필터에 담긴 커피가 뜨거운 물과 섞여 내려오는 과정에서 경험할 수 있는 향기의 맛, 그리고 그날 기분에 따라 진하게 엷게 손수 내리는 커피를 배우기도 했다. 이런 과정을 겪으면서 나는 점점 커피의 매력에 빠져들기 시작했다. 알면 사랑에 빠진다. 한국의 커피 문화 시리즈 3부작이 여러분에게도 그런 계기가 되길 바란다.

😈 박물관장님의 K-커피 문화 이야기는 어땠나요? 1부는 다방의 추억. 2부는 얼죽아의 기원. 3부는 카페 문화 보급을 다뤘어요. 다양한 수집자료와 생생한 경험담이 인상 깊습니다. 어제 마신 커피를 알면, 내일 마실 커피가 훨씬 맛있어지지 않을까요? 이번 시리즈가 여러분의 커피 생활을 풍요롭게 만들기 바랍니다 🙂

정리 프라이스

글 진용선

진용선은 정선 아리랑박물관장이다.

‘한국 다방의 사회문화사’, ‘한국 커피의 역사’ 등을 주제로 커피 인문학 강의를 하고 있다.