‘라떼 그 잡채!’ 박물관장님이 내려준 20세기 K-다방 이야기

커피의 매혹, '가배'에서 '아아'까지 「1」

커피의 매혹, '가배'에서 '아아'까지 「2」

뜨거운 커피에 얼음을 넣어 마시는 ‘아아’나 이를 즐기는 ‘얼죽아’의 전통은 하루아침에 이루어진 게 아니다. 예로부터 우리 민족이 찬물을 지극히도 좋아한 오래된 문화의 결과물이다.

(2) 얼죽아의 기원

뜨거운 커피에 얼음을 넣어 마시는 ‘아아’나 이를 즐기는 ‘얼죽아’의 전통은 하루아침에 이루어진 게 아니다. 예로부터 우리 민족이 찬물을 지극히도 좋아한 오래된 문화의 결과물이다.

찬물을 즐겨 마시는 나라는 이 세상에 몇 나라 되지 않는다. 그중에 얼음 가득 벌컥벌컥 잘 마시는 나라는 우리나라밖에 없다. 그러니 아이스 아메리카노조차 생소한 외신에서 혹한에 두꺼운 패딩 잠바를 입고 아이스 아메리카노를 들고 다니는 한국 사람을 보고 놀라는 것도 어쩌면 당연하다.

예나 지금이나 우리나라 사람들은 여름이면 ‘열은 열로 다스린다’는 ‘이열치열(以熱治熱)’로 음식을 먹었는가 하면, ‘이냉치냉(以冷治冷)’으로 약재를 달여 만든 음료를 식혀서 마시거나 차갑게 마셨다. 음식 온도에 대한 개념도 더 차갑고 뜨거운 걸 좋아하다 보니 서로 연결이 되어 차가운 걸 먹거나 뜨거운 걸 먹어도 ‘시원하다’고 말한다.

여기서 ‘시원하다’는 말은 온도의 높낮이가 아니다. 차가운 걸 먹든 뜨거운 걸 먹든 몸에 변화가 생겨나 기운이 잘 통하게 된다는 뜻이다. 뜨거운 걸 먹어도 시원하고 차가운 걸 먹어도 시원하다고 알며 자라다 보니 평소에도 찬물을 즐겨 마시는 습관은 자연스러워졌다. 한겨울에 얼음 동동 동치미를 자연스레 즐겨온 음식 문화도 한몫했다.

얼음을 채취해 저장하는 일은 오래되었다. 《삼국사기》에도 신라 지증왕 6년(505년) 얼음 저장을 담당하는 기관인 빙고전(氷庫典) 이야기가 등장하고, 조선시대 《승정원일기》에도 영조 14년(1738년)에 석빙고(石氷庫)를 축조해 겨울에 채집한 얼음을 여름철에 사용할 수 있도록 장기간 보관했다는 기록이 있다. 조선 시대 이후에도 현대까지 냉장고가 나오기 전에는 한강의 얼음을 잘라 식용으로 쓰기도 했다.

아이스 아메리카노와 같은 냉커피는 모든 나라에서 즐기는 음료가 아니다. 이탈리아를 비롯해 유럽에는 에스프레소에 얼음 3~4개 정도를 잘게 부숴 넣은 카페 프레도(Cafe Freddo)가 있고, 에스프레소에 부순 얼음을 채워 넣고 아이스크림을 얹은 후 휘핑크림과 초콜릿 가루로 마무리하는 카페 플라페(Cafe Flappe)도 있다.

중남미에는 얼음에 커피 음료를 갈아 만든 커피 프로스티(Coffee Frostie)도 있지만 얼음 덩어리를 가득 채우는 커피는 아니다.“사람 떠나고 차가 식었다(人走茶凉)”는 속어 때문인지 중국 사람들은 항상 따뜻한 차나 커피를 마신다.

외신이 주목한 한국인의 ‘얼죽아’ 사랑은 어릴 때부터 찬물이나 차가운 음식을 먹는 게 습관이 된 데서 비롯된다. 그 습관에 날개를 달다 보니 열은 열로, 냉은 냉으로 통하는 법을 몸에 익혔기 때문이다. 국민 음료 아이스 아메리카노는 하루아침에 이루어진 게 아니다.

한편 아이스 커피의 유행은 ‘대가리를 부비대며’라는 따가운 눈총을 받으면서도 전통적, 봉건적 관습과 풍속에 저항하며 새로운 맛을 탐닉한 모던 보이와 모던 걸이 있어 가능했다.

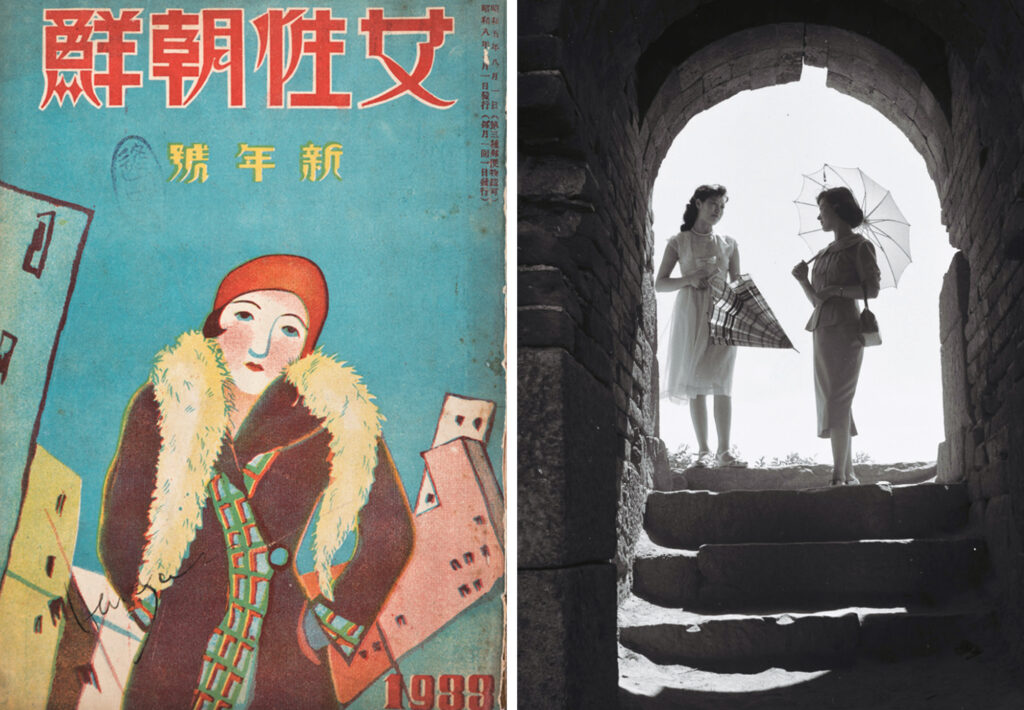

‘얼죽아’의 기원, 모던 보이와 모던 걸

일제 강점기 모던의 상징이었던 다방은 ‘아이스커피’라는 새로운 커피를 선보였다. 코로나19가 한창이던 지난 겨울. 외신에서 맹추위에 추워서 얼어 죽을지언정 아이스 아메리카노를 포기하지 않는 한국인의 커피 문화로 집중 조명을 한 것도 아이스커피 ‘얼죽아(Eoljukah)’였다.

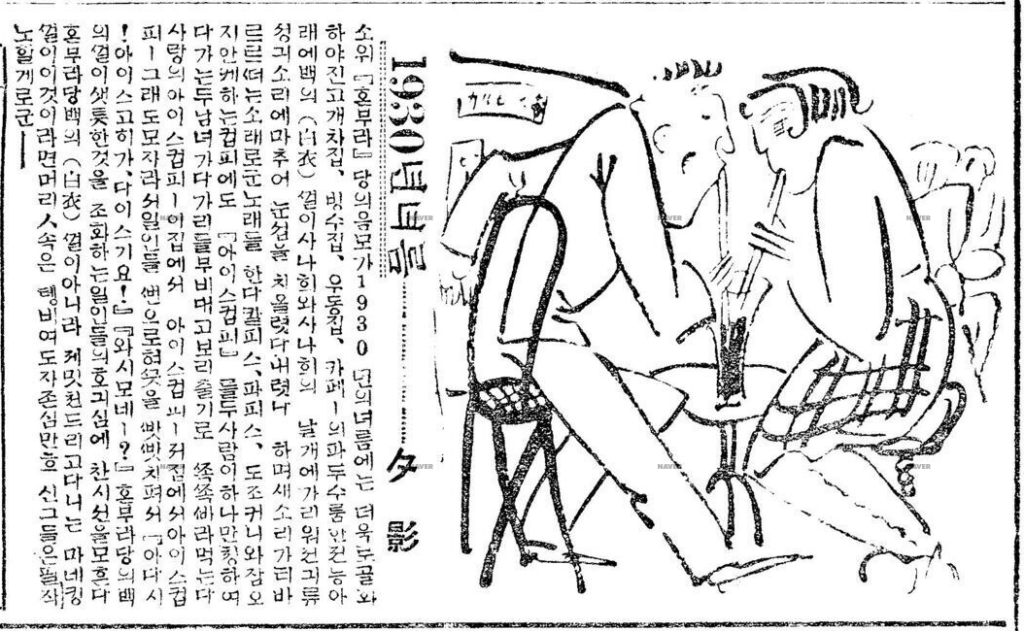

K-팝 인기와 함께 자연스럽게 외국에 알려진 ‘아아(Ah-Ah)’도 실은 일제 강점기 경성 시내에 다방과 카페가 들어서고 이를 즐기는 모던 보이와 모던 걸이 등장하면서부터 생겨난 핫한 메뉴였다. 1930년 7월 16일자 〈조선일보〉에는 서구식 용모와 옷차림으로 꾸민 청춘 남녀가 자유연애와 낭만을 만끽하며 아이스커피를 마시는 모습을 풍자하는 글이 실렸다.

칼피스, 파피스도 조커니와 잠 오지 안케하는 컵피에도 ‘아이스컵피’를 두 사람이 하나만 청하여다가는 두 남녀가 대가리를 부비대고 보리줄기로 쪽쪽 빠라먹는다. 사랑의 아이스컵피-이집에서 아이스컵피-저집에서 아이스컵피-그래도 모자라서 일인들 뻔으로 혀끗을 빳빳치펴서 ‘아다시! 아이스고히가, 다이스키, 다이스키요!(전 아이스커피가 좋아요, 좋아)’, ‘와시모네-?(나도 그래) 혼부라당 백의(白衣)껄이 아니라 제 밋천 드리고 다니는 마네킹껄이 이것이라면 머릿속은 텡비여도 자존심 만흐신 그들은 필작 노할 게로군.

– 조선일보, 1930년 7월 16일자 中

‘모던’의 성지와도 같은 경성 진고개(오늘날 충무로, 명동) 일대를 거닐며 새로운 문물을 받아들여 소비하는 모던 커플에게 아이스커피는 인기 메뉴였다. 그러나 을사늑약과 한일강제합병 전후에 태어난 젊은이들을 바라보는 기성세대의 시선은 곱지 않았다. 이들이 무슨 짓을 해도 눈에 잔뜩 거슬릴 뿐이다.

심지어는 둘이 머리를 맞대고 다정하게 아이스커피 한잔을 즐기는 모습조차 “대가리를 부비대고 보리줄기로 쪽쪽 빠라먹는다”고 비꼬았다. 일본어를 쓰며 새로운 유행인 아이스커피를 마시는 모습을 기성세대는 꼴사납게 본 것이다. 당시 갑자기 등장한 모던 풍속을 바라보는 기성세대의 불편한 심기가 드러난다.

그런데도 신세대가 새로운 문물을 받아들여 소비하고 그것을 즐기는 변화의 물결은 막지 못했다. “이집에서 아이스컵피-저집에서 아이스컵피”라는 표현처럼 아이스커피는 당시 다방이나 카페에서 인기 메뉴 가운데 하나였다. 자유연애를 꿈꾸는 모던 보이와 모던 걸에게는 ‘사랑의 아이스커피’였다. 아이스커피는 이렇게 기성세대의 근심 어린 시선 속에 유행하기 시작했다. 한편 이때 일본식 영어표현인 ‘아이스 커피’가 정착했다. ‘iced coffee’라는 표현을 뒤로 한 채.

(3부에서 계속)

정리 프라이스

글 진용선

진용선은 정선 아리랑박물관장이다.

‘한국 다방의 사회문화사’, ‘한국 커피의 역사’ 등을 주제로 커피 인문학 강의를 하고 있다.