제1회 프라이스 그릇 탐구 영역 (음식·문화) : 문제지

그릇 이야기

크리에이티브 디렉터 최장순

우리는 살면서 많은 것을 그릇에 빗댄다. 브랜드의 의미를 찾고 만드는 엘레멘트컴퍼니의 대표 최장순이 기호학적 관점으로 '그릇이라는 세계'를 전달한다.

의미를 개척하는 능동의 사물

그릇은 내용물에 따라 다양한 모습과 이름으로 존재한다. 담긴 그릇에 따라 같은 음식이 다른 이름으로 불리기도 한다. 그릇은 무언가를 담기 위해 존재하지만, 비워진 상태로 만들어지고 비워진 상태에서 그 자체의 아름다움이 추구되기도 한다. 이러한 다양성과 양면성이 인간의 모습과 닮았고, 그 인간의 모습은 또 브랜드에 빗대어 표현되기도 한다.

실재의 그릇이 아닌 관념에 존재하는 그릇 이야기를 들어봤다. 브랜드의 의미를 찾고 만드는 엘레멘트컴퍼니의 대표이자 크리에이티브 디렉터 최장순이 기호학적 관점으로 ‘그릇이라는 세계’를 전달한다.

그릇은 식탁 위의 건축

그릇은 기계다. 기계는 흐름을 절단한다(Gilles Deleuze). 그릇은 밥상의 흐름을 절단해 아침 식사와 티타임을 생산한다. 여러 모양, 높이, 폭, 재질로 구성된 그릇은 저마다의 이합집산을 통해 식탁의 스카이라인을 형성한다.

그릇은 채소의 흐름을 절단해 ‘샐러드’를 만들고 조리된 쌀의 흐름을 절단해 ‘밥’을 만든다. 쟁반에 널려 있는 채소 조각 무침을 ‘샐러드’라 할 수 있을까. 그릇(Bowl)이라는 형식의 배제는 샐러드의 부재다. 같은 음식이어도 작은 그릇에 담기면 반찬이 되고, 밥그릇에 담기면 주식이 된다. 그릇은 음식의 의미를 규정짓는 기표(記標)이면서 대중적인 파롤(Parol)이다. 음식이라는 ‘내용’보다 그릇이라는 ‘표현’이 더 중요한, 이미지 대량 생산의 시대가 된 지 오래다.

그릇은 의미를 생산한다

심연의 묵직한 무언가에만 핵심이 있다고 믿는 고지식한 본질주의자들은 발작적으로 형식을 무시하려 한다. 이들은 그릇의 형식보다 그것의 ‘담아낸다’는 기능을 중시하고, 그릇의 디자인보다 음식의 품질과 영양을 중시한다. 하지만 형식 없는 내용은 없다. 그릇은 그저 무언가를 수동적으로 담아내는 도구적 존재가 아니다. 그릇은 자신이 품고 있는 내용물의 의미를 적극적으로 개척하는 ‘혁명적 실천가’이자, 의미를 다른 차원으로 탈바꿈시키는 ‘능동적 기호학자’다.

머그컵은 음료를 위해 제작됐지만, 나는 가끔 머그컵에 쌀밥을 담아 돌아다니며 먹곤 한다. 콘플레이크는 음료와 쌀밥 중간 지점에서 머그컵에 담길 수 있는 손쉬운 내용물이다. 이 경우 머그컵은 쌀밥을 보다 캐주얼하고, 포터블(portable)한 새로운 음식으로 리포지셔닝(repositioning)한다. 형식은 내용을 생산한다.

그릇을 그저 ‘담는다’는 동사의 동의어로만 생각하는 사람들은 ‘담기는 그 무엇’에만 관심을 갖는다. ‘마음이 중요하니 상갓집 복장은 대충 입고 가도 돼.’ ‘내 의도가 중요하니 말투는 좀 거칠어도 상관없어.’, ‘제빵 실력이 중요하니 빵은 대충 못생겨도 상관없어.’라는 식의 생각은 몸, 말, 디자인 등의 형식에 의미를 두지 않는 태도다.

하지만 몸, 말, 사물에는 모두 저마다의 그릇이 있다. 종종 그 그릇의 형식은 담기는 내용과 의도보다 훨씬 중요할 때가 있다. 다시 말하지만, 형식 없는 의미는 공허하다. 마찬가지로 의미 없는 형식은 맹목적이다. 형식과 내용을 분리해서 생각하는 태도는 건강에 좋지 않다.

이름은 브랜드를 담는 그릇

군자불기(君子不器)라는 말이 있다. 군자는 특정 용도에 맞게 제작된 제한적인 그릇이 되어선 안 된다는 공자의 말씀이다. 특정한 좁은 분야로의 전문적 기술에만 천착하지 않고, 전인적 인간으로서 예(禮), 악(樂), 사(射), 어(御), 서(書), 수(數)의 육예(六藝)를 비롯한 역량을 두루두루 갖추라는 의미다. 이때 그릇은 ‘전문성’이다. 컨셉이나 이름을 만들 때, 그릇은 전문가의 탈을 쓰고 소환된다.

전문적인 특정 영역을 지칭하는 네임을 만들 땐, 주로 좁다랗고 긴 컵을 예로 들었다. ‘킥고잉(Kickgoing, 킥보드)’, ‘일렉클(Elecle, 전기자전거)’ 같은 네임은 좁고 길다란 그릇에 해당한다.

반면, 특정 분야의 전문가 같은 그런 그릇이 아니라, 다양한 사업군을 두루 포괄하는 큰 그릇 같은 브랜드 네임도 있다. 기업 브랜드 네임은 많은 사업군을 아우를 수 있어야 한다. 그래서 넓은 접시나 대접에 비유되곤 한다. 특정 제품군을 연상시키지 않는 ‘애플(Apple)’이나 ‘삼성’같은 이름은 특정 사업군에 국한되지 않는, 큰 대접 같은 이름이다.

정말 큰 그릇은 어떤 형태일까. 대기만성(大器晩成)이라 하였다. 일반에서 알고 있는 의미와 달리 이 말은 ‘큰 그릇은 완성되지 않는다’는 의미다. 그래서 큰 그릇엔 형태가 없다. 형태 없는 그릇, 그래서 모조리 담을 수 있는 우주와도 같은 그릇. 일찍이 지혜로운 자들은 스스로 그런 그릇을 닮고자 내 몸을 작은 우주라 생각해 왔다. 그릇을 통해 우주를 보고 스스로를 우주에 맵핑한 것이다.

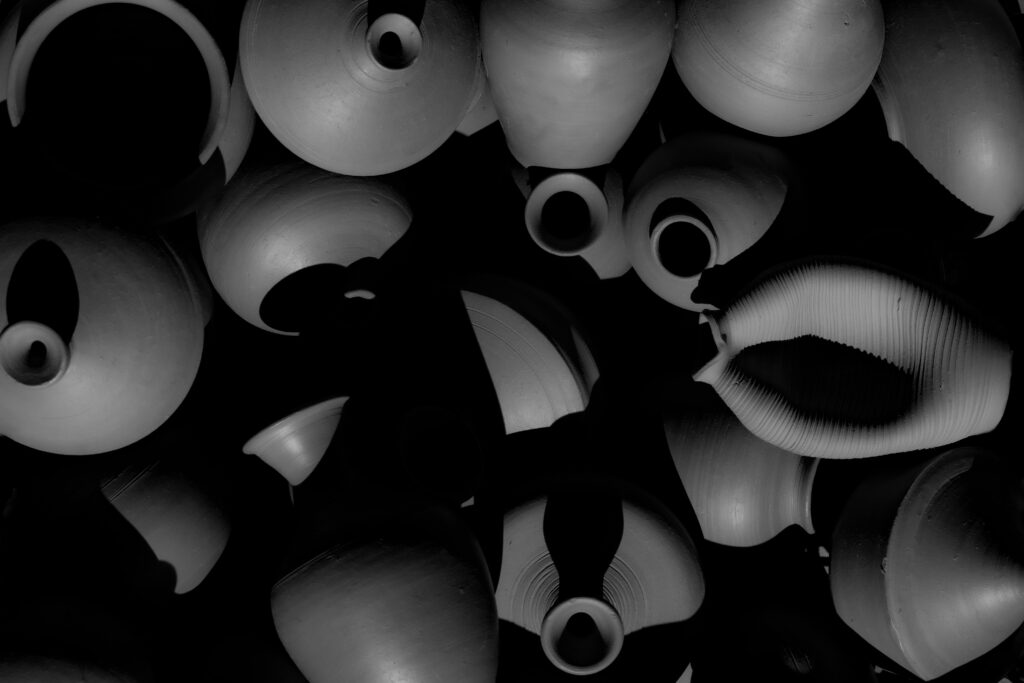

그릇은 그것이 담아야 할 내용물에 따라 깊이와 폭, 모양, 재질 등을 달리하며 다양한 모습으로 존재한다. 사발, 접시, 찻잔, 놋그릇, 뚝배기, 주전자와 같은 식기류가 있는 한편 솥, 항아리, 도시락 통처럼 우리와 함께 살아온 대표적인 그릇도 있다. 신석기인들의 지혜를 엿볼 수 있는 빗살무늬토기 또한 그릇이다. 임진왜란을 통해 도요토미 히데요시의 찬탈 대상이 되었던 도자기 역시 대표적인 우리네 그릇이다.

브랜드와 그릇

브랜드 또한 그것이 담아야 할 철학과 가치에 따라 다양한 모습으로 존재한다. 브랜드는 그릇을 닮았다.

트렌디하고 유행을 잘 따르는 패션 브랜드들은 접시와 같다. 친환경 생태주의 철학을 실천하고 있는 ‘파타고니아(Patagonia)’는 탄탄하고 두께감 있는 텀블러를 닮았다. 지구를 지속가능한 에너지로 전환시키고 최대한 수명을 연장시키는 동시에 새로운 지구를 만들겠다는 ‘테슬라(Tesla)’ 또한 텀블러다. 조금은 더 세련되고 멋진 텀블러.

지속적으로 ‘안전’을 강조하며 세계 최초로 3점식 안전벨트를 고안했던 ‘볼보(Volvo)’는 공동체에 필요한 깊이 있고 은근한 맛을 담아내는 뚝배기와 같다. 에너지, 반도체 등 원천에 비유할 수 있는 기업 브랜드들은 항아리에 견줄만하다. 항아리에 담긴 양념과 장은 모든 요리에서 실력을 발휘하는 식재료이니까.

‘갤럭시(Galaxy)’, ‘아이폰(iPhone)’과 같은 모바일 브랜드는 다채로운 음식을 자주 바꿔 채우는 도시락통과 같다. 이처럼 그릇은 비즈니스를 통해 세계를 대하는 서로 다른 태도와 관점을 보여주는 좋은 교보재가 되기도 한다.

비워야 담는다

본질주의자의 시선을 따라, 그릇의 본원적인 기능을 ‘담아내는 것’으로 보자. 하지만 담기 위해선 비어 있어야 한다. 그래서 그릇의 본질은 ‘담아내는 것’이 아니라 ‘비워져 있는 것’이다. ‘비움’은 언제나 ‘채움’에 선행한다. 비움과 채움의 이항대립으로부터 4가지 유형의 인간상을 유추할 수 있다. 비우는 사람, 채우는 사람, 비움을 거부하는 사람, 채움을 거부하는 사람.

1. 비우는 사람

그릇은 그 물리적 구조에 따라 비움과 채움이 동시에 공존하는 독특한 개성을 지니고 있다. 그릇을 닮은 사람은 비우고 채우는 행위를 매우 자연스럽게 하는 성인(成人)이라 할 수 있다(이 정상적인 행위는 사실 매우 높은 도력을 요구한다).

2. 채우는 사람

비움을 거부하고 채워가려는 사람은 부지런히 공부하는 학생과 같다.

3. 비움을 거부하는 사람

비우는 것도 거부하고 채우는 것도 실패한 사람은 배우지도 않고, 스스로 욕심을 내려놓지도 않는 유형의 사람이다. 오만과 독선으로 점철된 고집불통이라 해도 마땅하다 할 것이다.

4. 채움을 거부하는 사람

우리는 채우는 것을 거부하고 자신의 정신과 육체를 끊임없이 비워내는 허욕(虛慾)의 사람, 스스로 이 세계에 대해 일체의 욕망도 갖지 않는 높은 도력의 선인(仙人)을 만나기도 한다.

삼라만상이 그릇이다

살다보면 스스로는 아직 아무 것도 모른다는 겸허한 마음으로 세계를 대하는 사람이 있는가 하면 얕은 지식과 관점으로 세상의 끝을 보기라도 한 듯 오만과 고집의 표본이 되는 사람도 있다. 조용히 세계를 학습하는 성실한 사람도 있고, 일체의 인위적 배움을 거부하고 자연스러운 비움을 추구하는 존재도 있게 마련이다. 이처럼 이 세상엔 수많은 그릇이 있다.

오랜 세월을 지키다 이가 나간 그릇부터, 예쁜 한 때의 모양을 뽐내며 매대 선반을 런웨이 삼아 당당하게 진열돼 있는 화려한 접시들까지 모두 공존하며 긍정돼야 할 존재다.

그릇은 내용을 담고, 내용을 생산한다. 몸, 말, 사물, 브랜드까지 모두 그릇을 닮아 있다. 그리고 우리 역시 그릇을 닮았다. 우리는 그릇에서 삶의 철학과 세계관을 엿본다. 그릇을 통해 엿본 광대한 우주는 우리를 작은 점으로 만들지만, 우리는 이내 그 우주를 그릇에 담는다.

😈 기호학은 의미를 연구하는 학문입니다. 우리는 살면서 이 세상의 많은 것을 그릇에 빗대는데요. 그릇이라는 기호를 통해 어떤 의미가 탄생하는지 들여다볼 수 있었습니다. 언뜻 보기에 공통점이 없는 낱말과 낱말을 묶어 새로운 의미를 찾아내는 지적인 여행. 즐거우셨나요?

정리 프라이스

글 최장순 @choejangsoon

사진 최장순, Unsplash, Shutterstock

최장순 LMNT 대표는 인문학적 사고와 철학으로 브랜드 비즈니스 전략을 짠다.

저서는 『기획자의 습관』, 『일상의 빈칸』, 『의미의 발견』, 『본질의 발견』 등이 있다.