양구에서 만난 흙과 불과 나무의 예술

강원도 양구 조령요

도자 공예가 박성극

경기도 이천에서 그릇을 연구하는 박성극 작가는 어느 날 흙을 굽다 한지(韓紙)를 닮은 백자를 만들었다. 한국적이지만 한국에 없던 그릇. 그 탄생이 궁금했다. 작가가 응답한 한지 시리즈 디자인의 비밀은 의도와 우연이다.

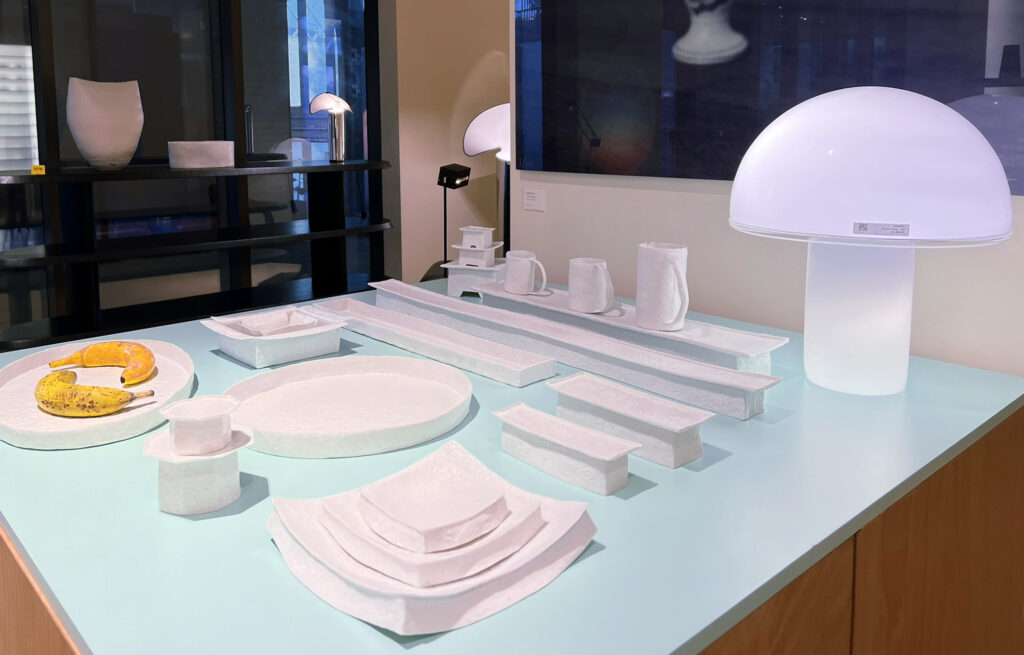

한지 시리즈 hanji series (2018)

한지(韓紙)의 질감을 간직한 백자 식기. 얇지만 단단하다. 방망이로 백자토를 두들겨 밀도를 높이고, 높은 온도(1280~1300℃)에서 환원소성하여 강도가 세다. 건조-소성 과정에서 생긴 변수는 한지 백자에 ‘자연스러운 선(line)’과 멋을 더한다.

박성극

경기도 이천에서 도자기 작업을 한다. 요즘엔 차(茶)도구 제작 실험에 푹 빠져있다.

SNS @parksongkuk

판매처 CHAPTER 1, 리움스토어

흙에서 한지의 물성을 찾게 된 순간이 궁금한데요!

한지 백자는 2018년에 ‘자연스러운 선(line)’이라는 주제로 그릇을 만들 때 얻었어요. 한 달에 한 번. 스스로에게 새로운 주제를 던져서 도전적인 실험을 하던 시절이었습니다. 한지는 인공적인 사물이지만, 찢어진 테두리나 주름 같은 건 보기에 자연스러워서 그 느낌을 흉내 내고 싶었어요. 알갱이가 굵고 거친 흙을 섞어본 거죠. 여러 가지 모습을 만들다 일상생활에서 활용할 수 있는 도구를 만들었습니다.

그릇이 얇으면서도 단단합니다.

닥나무 종이가 지닌 자연스러움, 나무껍질로 짠 종이의 물성을 흙으로 표현했어요. 흙으로 한지를 표현하려면 모양을 얇게 떠야 합니다. 얇게 뜬 흙은 말릴 때나 구울 때, 외부 영향을 쉽게 받아 휘는데요. 휘어진 흙의 곡선으로 멋을 내고 싶었어요. ‘얇지만 튼튼한 그릇, 하얀색이 깃든 그릇’을 만들다 보니 결과적으로 백자토를 고르게 됐습니다. 고온에서 달군 백토는 제법 단단하거든요.

가장 까다로운 작업공정은 무엇입니까?

가마에서 꺼낸 그릇에 유약 바르기입니다. 한지 질감을 살리기 위해서 얇게 *시유 해야 합니다. 두께가 얇은 흙은 수분을 빨아들이는 힘이 약해요. 유약통에 담갔다 빼면 물이 뚝뚝 흘러서 문제인데요. 한지 질감을 살리기 위해 다른 작업을 추가해요. 그중 하나가 가스 토치로 그릇을 말리는 공정이에요. 제 생각에 백자 시유하는 과정에서 유약 바른 그릇을 하나하나 토치불로 건드리는 경우는 그리 많지 않을 거예요.(웃음)

*시유: 초벌한 도자기에 유약을 입히는 과정

한지를 닮은 그릇에는 어떤 한국적인 미(美)가 담겨 있나요?

한국적인 미(美)를 담아내려고 의식하진 않았지만, 생각해 보긴 했어요. 저는 한국의 아름다움이 ‘소박함’이라 생각해요. 소박함을 신경 쓰는 건 개인적인 체험 때문일 겁니다.

저는 커다란 호수가 있는 동네에서 자랐고, 세계 여행할 때는 네팔 히말라야 같은 곳을 다녔거든요. 외국의 자연환경과 비교하면 한국은 상대적으로 소박해요. 그래서 예전에는 한국이 심심하다고 느꼈는데, 경기도 이천에 정착해서 오래 살고 보니까 안 보이던 게 보여요. 작은 스케일에서 나오는 멋이 한국의 아름다움이지 않을까 싶어요. 자연환경이 소박하면, 그런 데서 사는 사람도 소박하지 않을까요?

아! 시대 변화나 환경 차이는 고려해야 한다고 생각해요. 예컨대 전통 도자는 지금도 성공적으로 재현할 수 있어요. 하지만 우리는 조선시대 도공과 다른 환경에서 생활하고 있죠. 옛사람들의 성격은 옛사람들이 만든 그릇에만 담길 겁니다. 요즘 그릇에는 요즘 사람들의 멋이 담기겠죠.

작가님이 담아내는 멋이 궁금합니다. 어떤 환경에서 어떻게 연구하시나요?

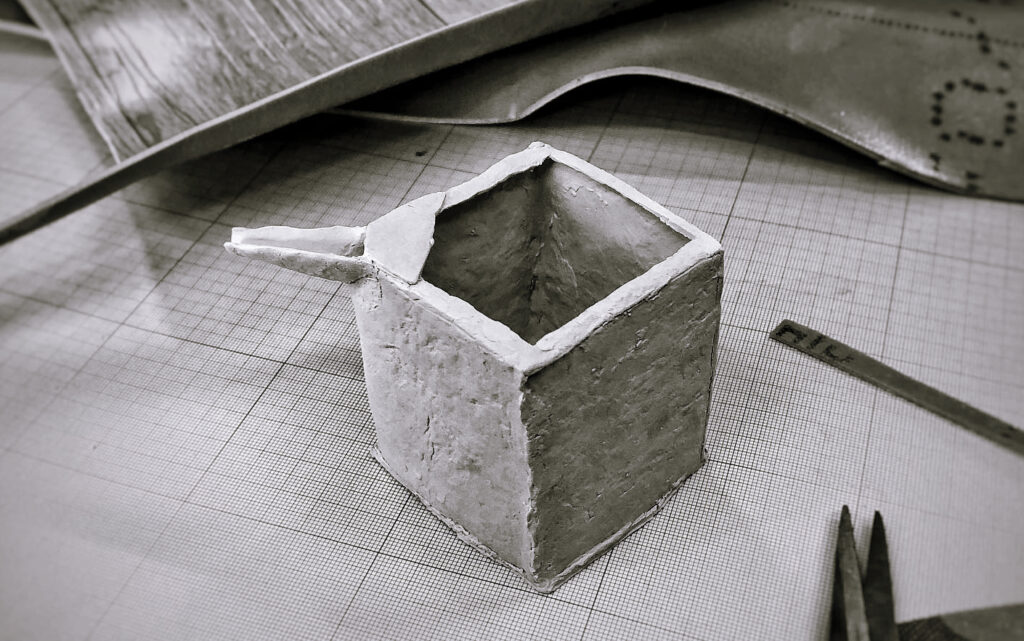

제 그릇 연구는 ‘실험’입니다. 작업 환경에 일부러 제한을 걸고 선택지를 좁히는 방식으로 연구하는 거죠.

환경을 일부러 제한하고, 주어진 문제를 하나씩 해결할 때 미처 몰랐던 작품을 얻을 수 있다고 생각해요. 예컨대 작은 구멍 같은 걸 만들어 놓고, 구멍을 통과할 수 있는 흙덩어리를 이런저런 모양으로 뽑아내는 거죠. 그러다 보면 제가 만들어본 적도 없는 형상이나 미처 생각하지 못한 사이즈가 나와요. 그런 걸 조합하고 분해하며 내심 원했던 결과물에 도달하는 것 같습니다.

실험 끝에 새로운 걸 얻는 건데요. 도자기의 형태를 머릿속에 미리 구상하고 시작하는 게 아니라는 점에서 “나는 디자이너는 아니다”라고 생각하는 편입니다.

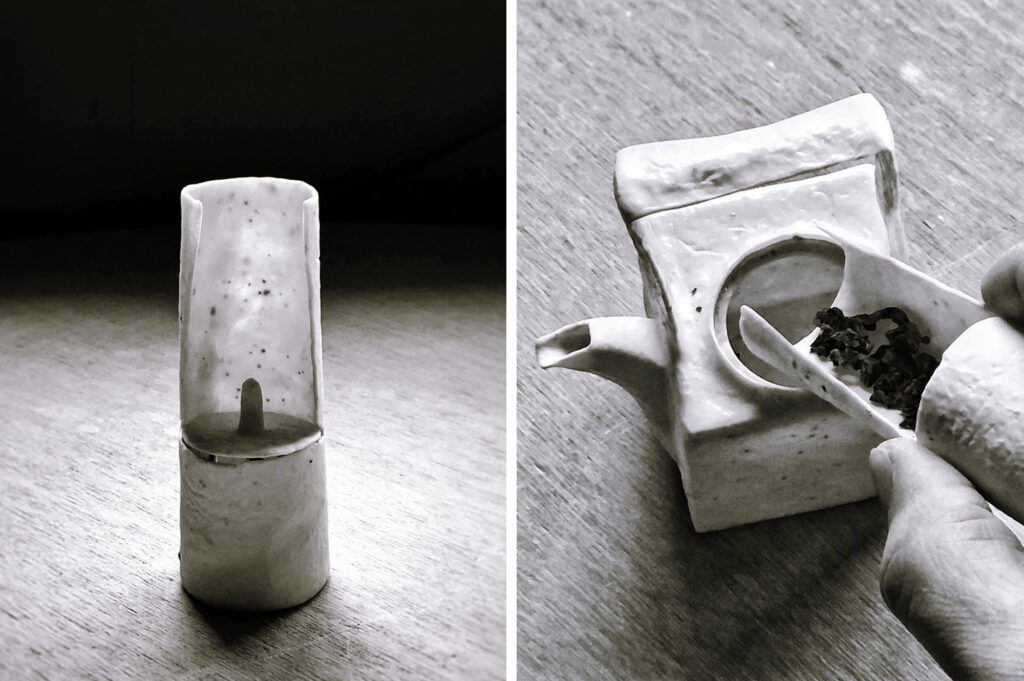

최근 새롭게 만들고 있는 것이 있나요?

얼마 전 찻잎을 보관할 그릇을 한지백자로 만들어봤어요. 뚜껑을 덮고 세우면 보관용기가 되는데요. 비스듬히 기울이면 찻잎이 다관(茶罐)에 굴러갑니다. 그릇이 아닌 도구를 응용했기 때문에 처음에는 뚜껑이 없었어요. 만들고 직접 써보니 차를 준비하는 동안 먼지를 막을 뚜껑이 있으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 뚜껑을 달면서 그릇이 된 거죠. 작품 만들 때는 이런 식으로 직접 만들어 봐야 풀리는 거 같아요. 뚜껑 크기나 밀폐 수준 같은 건 좀 더 테스트하고 있어요.

디자인이 결정되면, 하루에 작품을 몇 점 만들 수 있나요?

머그컵 기준으로는 하루에 약 20여 개 정도입니다. 가마에 넣었다 터지는 그릇은 폐기하니까 실제로는 더 적죠. 크기가 작다고 많이 만들 수 있는 게 아니라서 종류마다 달라요. 작은 찻주전자 같은 건 하나 만드는데 하루 종일 시간을 쏟기도 해요. 흙덩이를 붙이는 공정이 많거나, 모서리가 각진 그릇일수록 까다롭고 오래 걸립니다.

작가님은 마음에 쏙 드는 작품을 만들기 위해 어떤 노력을 쏟나요?

제 취향은 실험 그 자체에 있는 것 같아요.

생흙을 빚어서 실험적인 작품을 가마에 넣으면 항상 들떠요. 흙이 거칠면 예상하지 못한 결과물이 나오는 경우가 많거든요. 기대한 모습대로 도자기가 나올지 궁금해서 뜨거운 가마 문을 괜히 건드려봐요.

예컨대 원토로 차 그릇을 만들면, 흙이 물을 빨아들이는 정도가 달라요. 차 맛이 사라지는 경우가 있어요. 그래서 항상 가마에서 나온 원토잔은 직접 시음을 해보죠. 뭘 어떻게 바꿔나갈지. 흙의 배합을 조금씩 바꿔보면서 실험을 이어가는데, 이 과정 자체가 감정을 부풀려요.

도자 공예가한테 중요한 감정은 이런 ‘들뜬 마음’같아요. 실험하는 사람이기 때문에 얻을 수 있는 이 감정은 나중에 할아버지가 되더라도 잊지 않고 싶지 않아요.(웃음)

작가님 그릇에는 한국 문화가 어떻게 담기나요?

무의식적으로 담기죠.(웃음) 한국적인 걸 원해서 한국적인 그릇을 만드는 건 아닙니다. 의도적으로 작품에 한국적인 요소를 넣는 작가님도 있죠. 저는 어쩌다 한지를 떠올렸을 뿐이고 그건 제 안에 이미 들어와 있던 겁니다.

사실 저한테 한지 시리즈가 나왔다는 게 재밌어요. 솔직히 제 도자취향은 정 반대거든요. 두껍고 무겁고 색이 어둡고, 쥐었을 때 손맛이 있는 그릇을 좋아합니다. 그래서 한지 백자는 새로운 가능성입니다. 저도 미처 몰랐던 작가로서의 가능성이요.

제가 만든 얇고 하얀 그릇은 첫 해외여행을 떠올리게 만들어요. 낯선 경험에 빠지고 거기서 얻은 감동으로 새로운 도전에 나섰던 날들이었어요. 앞으로도 새로운 도전을 즐기는 작업자이고 싶습니다.

그러다 보면 또 우리나라 문화를 담은 멋진 그릇을 만들기도 하겠죠?

😈 “오히려 좋아!”라는 유행어가 떠오르네요. 엉뚱한 상상. 상상을 검증하기 위한 연구. 반복된 실험 끝에 발견한 나만의 조형. 공예가의 그릇에는 먹거리만 담기는 게 아니라 작가가 추구하는 멋과 태도가 담기는군요. 재료의 본연의 성질을 탐구하는 과정에서 한국적인 멋을 발견하는 통찰력. 그건 저도 갖고 싶은데요!

정리 프라이스

사진 박성극